도라온도라이, 천상의 아미

나는 방심하고 있었다. 아이의 외형에 속아 그의 속내가 교활하고 시커먼 아저씨라는 사실을 간과한 것이다. 오랑은 이미 사회 속 역할과 그 의미를 잘 이해하고 있었다. 엄마라는 역할, 아빠라는 역할, 친구라는 역할 등, 사회가 요구하는 대인 관계의 기본 원칙을 말이다.

엄마가 엄마 같지 않고 아빠가 아빠 같지 않으면 사회의 지탄을 받는다. 사회는 각 역할에 요구되는 기준을 어기는 걸 쉽게 용납하지 않는다. 그리고 지금, 나는 어쩔 수 없이 “엄마”라는 역할에 들어섰다.

내 의지가 아니었다. 오랑이라는 교활한 존재가 나를 밀어 넣은 타의였다. 이 교활한 놈은 그 사실을 누구보다 잘 알고 있었다. 그리고 이를 증명하듯, 처음 봤을 때보다 그의 관상은 점점 더 교활해 보였다.

앞으로 저 놈 때문에 내가 겪게 될 난처한 일들이 머릿속에서 그려졌다. 그리고 그 걱정은 기우가 아니었다.

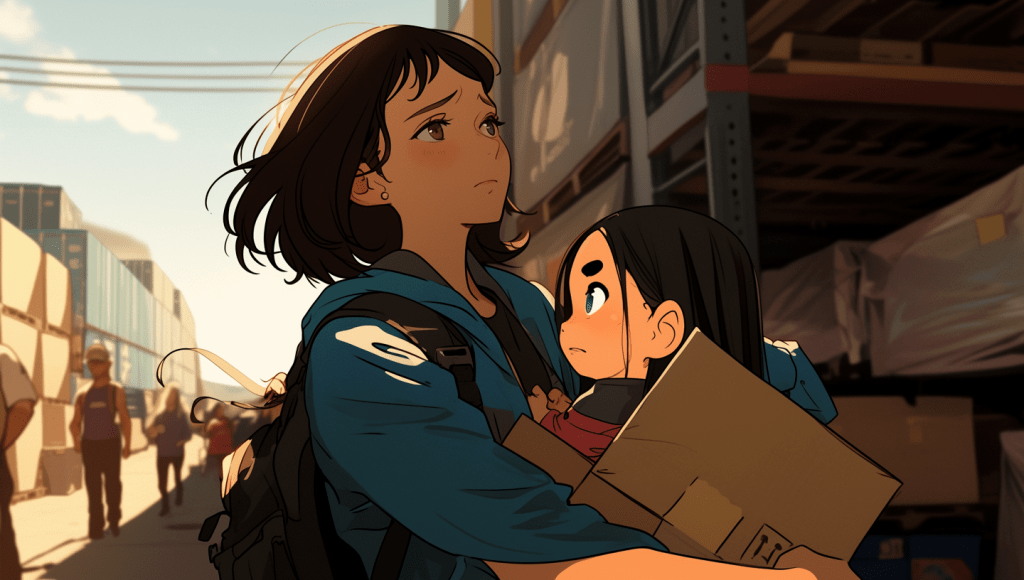

아무튼, 밥 한 끼 스스로 해결하지 못하는 저 작은 몸집의 아이를 집에 혼자 둘 수 없었다. 결국 마지못해 그를 데리고 알바를 하러 나왔지만, 회사 문 안으로 들어가는 일이 두려웠다. 내가 문 앞에서 서성이고 있는 이유도 아마 그 때문일 것이다.

“들어가시죠? 알바하는 곳 아닌가요? 공주님이 무슨 일을 하는지 궁금한데요?”

“시끄러워. 들어가는 건 내가 알아서 해.”

“저 때문이죠? 처녀가 아이를 데리고 가니 두려우신 거잖아요.”

“아니. 조카라고 하거나 아는 사람 아이라고 하면 돼.”

“그런데 왜 그렇게 두려워하시죠?”

“너 때문이야, 이 자식아.” 내 머릿속에서 쏟아지던 이 말을 꾹 삼켰다. 하지만 지금 그의 심기를 건드려서는 안 된다. 지금은, 일단은… 참아야 한다.

분명 내가 조금이라도 지랄하면 그는 그걸 기회 삼아 날 더 난처하게 만들 것이다. 그래서 한 발 물러서기로 했다. 믿을 수는 없지만, 일단은 그를 믿어보기로 했다.

“들어가자.”

작업장 안으로 들어가자마자 나는 팀장에게 인사를 건넸다.

“안녕하세요?”

“어, 왔어? 그런데 그 아이는 누구야?”

여기는 천지 물류 센터, 내가 파트타임으로 일하는 곳이다. 팀장의 외침에 회사 직원들의 시선이 일제히 내가 데리고 온 오랑에게로 쏠렸다.

사람들이 의아한 눈빛으로 나와 오랑을 번갈아 바라보는 모습에 한숨이 나왔다. 역시, 예상대로였다. 팀장은 반쯤 농담 섞인 목소리로 물었다.

“이야, 아이 되게 예쁘네. 딸이야? 숨겨둔 아이가 있었어?”

이 질문이 왜 그렇게 기분 나쁘게 느껴지는지 모르겠다. 3년이나 알고 지낸 팀장이 정작 나에 대해 이렇게 몰랐다는 사실이 씁쓸했다.

내가 논산 시내에서 남자 한 번도 안 만나본 여자라는 건 길거리를 떠도는 개들도 다 알 텐데, 이런 식으로 묻다니.

나는 차분히 답했다.

“아니요. 제가 아는 언니의 아이인데 잠시 맡고 있어요. 제 아이가 아닙니다.”

“그렇지, 난 또 숨겨둔 아이가 있는 줄 알고 깜짝 놀랐네.”

“왜 그렇게 생각하는지 이해가 안 되네요.”

“미안해, 오해해서.”

나는 속으로 깊은 한숨을 내쉬었다. 나는 29살, 성숙한 여성이지만 결혼도 안 했고, 내 아이를 가질 상황도 아니었다. 한때 25살까지 모태솔로로 지내다가, 내 인생을 망가뜨린 한 남자에게 첫사랑과 함께 상처를 입었다.

이후 딱 3개월 사귀고 버려졌고, 그 후로 4년간 연애도 하지 않았다. 지금은 남녀 간의 그런 일은 나와는 상관없는 요단강 저편의 일처럼 느껴질 정도였다.

그런 생각에 잠겨 있을 때, 팀장의 목소리가 다시 들려왔다.

“근데, 미스 리. 여긴 애를 데려오면 안 되는 곳이야. 일하는 데 방해되잖아.”

“팀장님, 저 아이는 훈련이 잘 되어 있어서 같은 자세로 4시간도 앉아 있을 수 있는 아이입니다.”

“그래? 4살짜리 남자아이가?”

“직접 보시면 깜짝 놀라실 거예요. 정말 얌전해요.”

왜 그렇게 자신 있게 말했는지 모르겠다. 하지만 오랑은 겉모습은 4살짜리 아이일지 몰라도 정신연령은 30대 중반 아저씨다. 그 아저씨를 믿어보기로 했다.

나는 작업장 구석에 있는 접이식 의자를 가리키며 말했다.

“너 저기 가서 얌전히 앉아 있어. 절대 움직이면 안 돼. 알았지?”

오랑은 말 잘 듣는 아이처럼 그곳으로 쪼르르 달려가 의자 위로 올라앉았다. 짧은 다리가 허공에 대롱거리며 매달리고, 두 손은 얌전히 포개진 모습이었다. 그 모습을 본 물류 센터 직원들이 감탄사를 내뱉었다.

“우와, 진짜 얌전하네.”

개와 아이는 같다. 한눈 팔면 절대 안 되지만, 훈련된 리트리버는 다르다. 지금 오랑은 내 리트리버 같았다. 흡족한 마음으로 나는 속으로 기도했다.

‘딱 네 시간만 그대로 있어.’

그리고 마음을 놓고 일을 시작했다.

택배 박스를 옮기는 일. 극악의 난이도. 고된 만큼 시급도 세다.

이 알바를 선택한 이유는 내 주업을 위한 부업으로서다. 나는 이렇게 주장한다.

내 주업은 글쟁이다.

하지만 글 쓰는 걸로는 한 달에 200원 벌기도 힘들다. 그렇다면 누군가는 이게 부업이고 취미 아니냐고 반문할 것이다. 하지만 내겐 주업이다. 부업보다 더 많은 시간을 할애하기 때문이다.

아무튼 이렇게 알바해서 번 돈. 한 달에 120만 원 정도. 나 혼자 생활하기엔 충분하다. 심지어 저축까지 한다면 믿어줄까? ㅎㅎ

처음에 이 일을 시작했을 땐 중간에 도망치고 싶었다. 상당히 고됐고 거칠었으며, 죽을 만큼 힘들었다.

첫날, 이를 악물며 일을 마치고 집에 돌아왔다. 근육이 찢어질 것 같은 아픔, 쑤시는 관절 때문에 진통제를 먹고 누운 후 꼬박 밤새 울었다.

하지만 그 아픔보다 더 컸던 것은 실연과 배신으로 인한 마음의 상처였다. 몸은 아프면 치유가 되지만, 이상하게 마음은 아물지 않았다.

그렇게 악으로 버텨 온 3년. 내 모든 고통과 고난의 터널 속에서 한 줄기 빛이 내리려나 했더니, 내 인생은 저주를 받은 건지 성가신 천상계 변태 진드기 때문에 더욱더 고달파졌다.

전생에 내가 천상계 공주였다는데, 도대체 내가 무슨 죄를 지었길래 이번 생은 이리된 걸까?

이 생각에 갑자기 울화가 치민 나는 원망의 눈으로 오랑을 쳐다봤다.

헉!! 없다. 오랑, 너 어디 갔지?

하지만 난 물류 작업 중이라 손을 놓을 수가 없었다. 컨베이어 벨트를 타고 끊임없이 밀려오는 박스들을 두고 그를 찾으러 나설 수는 없었다.

그럼에도 내 고개는 자꾸만 주위를 두리번거렸다. 도대체 오랑, 그 자식이 어디로 간 걸까? 분명 얌전히 앉아 있으라고 했는데.

본능적으로 벽에 걸린 시계를 확인했다. 일을 시작한 지 겨우 1시간.

‘어떻게 4시간을 못 버티고 벌써 어딜 간 거야?’

몸이 아이처럼 변했다고 정신연령까지 아이로 퇴화했단 말인가? 하지만 그럴 리 없었다. 오랑은 순수하거나 천진난만하지 않았다. 교활하고 능글맞으며, 뻔뻔한 아저씨였다.

‘너무 걱정하지 마. 그냥 어디 가서 볼일 보고 오겠지.’

‘걱정을 왜 해? 차라리 없어져버렸으면 좋겠는데. 천상계 자랑질하면서 그냥 다시 돌아갔으면 좋겠어.’

‘3년 뒤에 간다고 하지 않았나? 지금 간다고 돌아갈 수는 없다고 했잖아. 넌 참 몰인정하다.’

‘그래, 그 자식 나가서 뭐가 되든 말든 상관없어.’

내 안에서 지킬 박사와 하이드가 싸움을 벌였다. 하지만 시간이 지날수록 하이드의 목소리는 점점 작아졌다.

‘제길, 잘릴지도 모르는데…’

여기서 일을 놓고 오랑을 찾는다면 3년 동안 이곳에서 쌓아온 신뢰와 성실함에 금이 간다.

선택은 늘 어렵다. 왜 중요한 선택은 항상 두 갈래로 나뉘는 걸까?

몸이 두 개이고 또 과거로 되돌아갈 수 있다면 좋겠지만 인간은 몸도 하나, 시간도 흐르면 끝이다. 그래서 선택은 언제나 신중해야 한다. 미래를 저당 잡고 있기 때문이다.

어쩌면 이런 이유로 사람들은 진실을 찾아 헤매는지도 모른다. 진실한 사람인지, 진실한 일인지, 진실한 사랑인지…

결국 나는 컨베이어 벨트 앞에서 물러섰다. 내 손이 빠지자 물류가 뒤엉키기 시작했고, 작업장은 순식간에 혼란에 빠졌다. 내 행동에 사람들이 화를 내기 시작했다.

“왜 그래, 미스 리! 똑바로 안 해?”

역시나, 팀장의 목소리가 가장 먼저 들렸다.

“죄송합니다, 팀장님. 아이가 사라졌어요.”

“그러니까 애를 왜 데려와서! 빨리 가서 찾아!”

“죄송합니다.”

‘오랑. 정말 더럽게 난처하게 하네.’

천지물류 센터에서 일을 시작한 이래, 나는 한 번도 지각이나 태만을 저지른 적이 없었다. 하지만 지금, 아이 엄마라는 타이틀 때문에 졸지에 문제아가 된 기분이었다. 게다가 내 새끼도 아닌데…

작업장 안을 샅샅이 살펴보았지만, 오랑의 모습은 어디에도 보이지 않았다.

“이 자식. 대체 어디 있는 거야?”

속에서 천불이 치밀었다. 오랑은 속은 아저씨지만 겉은 아이이다. 제 딴에는 어른처럼 굴려 하지만, 아이의 몸은 어른의 기억을 따라주지 않았다. 간단한 일조차 서툴렀고, 아이스크림 껍데기도 혼자 벗기지 못할 정도였다.

나는 작업장 밖으로 나갔다. 그의 행방을 찾으려 주위를 둘러보던 중, 한 달 전 작업장에 데려다 놓은 강아지 집 앞에서 강아지와 노는 오랑을 발견했다.

순간 안도의 한숨이 나왔다. 놀란 가슴을 진정시키며 손으로 가슴을 쓸어내렸다. 하지만 안심도 잠시, 화가 끓어오르기 시작했다.

‘나는 너 때문에 3년 동안 쌓아온 내 커리어에 금이 가게 생겼는데, 너는 강아지랑 태평하게 놀고 있냐? 이 나쁜 자식아!’

불 같은 성격을 참지 못한 나는 그대로 오랑에게 다가가 그의 멱살을 잡고 흔들며 소리쳤다.

“얌전히 앉아 있으라고 했잖아! 이 자식아!”

그런데 그의 입에서 나올 법한 ‘잘못했어요’ 대신, 전혀 예상치 못한 단어가 튀어나왔다.

“엄마.”

그 순간 나는 깨달았다. 여기에는 나 말고 다른 누군가 있다는 것을.

‘아니겠지.’

그런 생각을 하며 천천히 고개를 돌려보았다. 그리고 마주한 것은, 황당한 표정으로 서 있는 팀장이었다. 그의 표정은 말 그대로 굳어 있었다.

나는 움켜잡고 있던 오랑의 멱살을 스르르 놓았다. 그리고 아무 일 없다는 듯 그를 들쳐 안고는 팀장을 향해 단호하게 말했다.

“그만두겠습니다. 아이 때문에 더는 일을 못할 것 같아요.”

팀장은 아무 말 없이 고개를 끄덕였다. 그의 침묵이 더 서글펐다. 나는 입술을 꽉 깨물며 오랑을 품에 안은 채 작업장을 나섰다.

막막했다. 그리고 허탈했다. 컨베이어 벨트 앞에서 내린 선택은 결국 실패였다. 나는 아이를 선택했고, 그 결과 직장을 잃었다.

제길…

Leave a comment